Diese Bilder und Figuren kennt jeder: die gefährliche Schlange, den kauzigen Vogelfänger, den schönen Prinzen, der sich in das Bild der schönen Prinzessin verliebt, die gute Königin der Nacht, die ihre Tochter zurückhaben will, den bösen Priester Sarastro. Oder umgekehrt: die böse Königin und den auf fast unerträgliche Weise guten Sarastro. Sie alle gehören zu einer Oper, die vielen als Einstiegsstück ins Musiktheater gilt. Auch wegen Mozarts Musik, die zwischen Singspiel, Volkstümlichkeit, „hohem“ Opern-Ton und hochartifiziellen Koloraturen hin- und her kobolzt. Seitdem der Deutsche Bühnenverein die Aufführungszahlen an den Opernhäusern des Landes erfasst, liegt „Die Zauberflöte“ vorne.

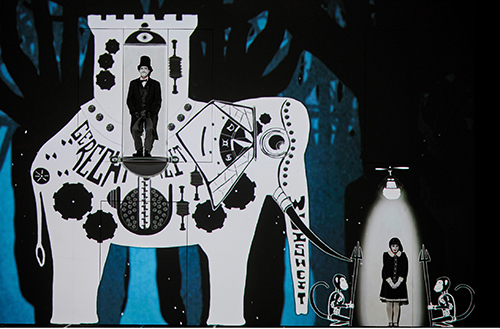

Dabei ist das Stück schwer zu inszenieren. Es erzählt gleich mehrere Geschichten gleichzeitig, und es steckt voller Ungereimtheiten. Und gerade dies hat Barrie Kosky 2012 gereizt. In seiner ersten Spielzeit als Intendant der Komischen Oper Berlin hat der australische Regisseur das Stück gemeinsam mit den beiden Animationsspezialisten der britischen Gruppe 1927 als Revue inszeniert, die von Elementen des Stummfilms ebenso lebt wie von Assoziationen an Comic und Trickfilm. Weil dabei nicht nur eine neuartige Form der Opernbebilderung herauskam, sondern ein wirkliches Miteinander von Film und Bühnenaktion, und weil der Abend auf wundervolle Weise alles zugleich ist – Opernmärchentheater, Zelluloid-Spektakel, Kintopp-Bilderkiste, Klamauk und tiefer Ernst –, wurde die Produktion zu einem Verkaufshit. In 23 Ländern, auf vier Kontinenten, vor gut 600 000 Menschen ist diese „Zauberflöte“ schon gezeigt worden.

Auch an der Staatsoper Stuttgart sollte das so sein. Dann aber kam die Pandemie, und um die Premiere zu retten, fügte man dem Neben- und Miteinander von Film und Live-Aktion noch eine weitere Ebene hinzu: Auf der Bühne standen anstelle von Sängern Statisten- und Tänzer-Doubles mit Mund-Nasen-Masken, die auch körperliche Nähe möglich machten. Gesungen wurde aus den Proszeniumslogen. Den Orchesterpart übernahm ein kleines Ensemble, der Staatsopernchor sang aus dem Off.

Text: Susanne Benda

Jetzt dürfen die Sängerinnen und Sänger, angeführt von den Damen Klatsch, Tratsch und Schwatz (alias: die drei Damen), einander auf der Bühne wieder nahekommen, und so wird man nicht nur die Kostüme im Stil der 1920er Jahre mitsamt ihren filmischen Anspielungen (Papageno als Buster Keaton, Monostatos als Nosferatu) ganz anders erleben als in Corona-Zeiten, sondern auch Koskys Mischung von Bühnenaktion und (projizierten) gezeichneten Comic-Elementen. Da schweben Noten, Herzen, rote Lippen, Feen und rosa Elefanten durch den Raum. Da schleudert die Königin einen Blitz auf den schockverliebten Tamino. Da wringt Pamina ein tränennasses Taschentuch Papagenos über einer Pflanze aus, die dann die ganze Bühne überwuchert. Durch Sarastros Reich rollen (endlich wirken die Priesterchöre mal nicht so schrecklich salbungsvoll!) merkwürdige mechanische Figuren. Und zum „Das klinget so herrlich“ verlängert der Film die Körper der Sklaven um Damenbeine mit Strapsen, die zum Beat der Musik zucken. Der Film entgrenzt die Bühne – jetzt in ihrer ganzen Fülle und Lebendigkeit. Und diese Inszenierung entgrenzt unsere Fantasie und unsere Vorstellungen davon, wie „Die Zauberflöte“ auszusehen habe. Unbedingt hingehen!

Vorstellungen: 17., 20., 22., 23. Februar,

13. März. Karten: 07 11 / 20 20 90 oder

www.staatsoper-stuttgart.de