Der Blick auf das Fremde erfährt über die Jahrhunderte einen großen Wandel. Die neue Ausstellung in Heidelberg „Die Erfindung des Fremden in der Kunst“ schlägt mit bedeutenden Werken und internationalen

Leihgaben einen kunstreichen Bogen vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart. In sechs Kapiteln führt sie von den Bildern der sogenannten Neuen Welt und des Orients über den Primitivismus der Moderne bis hin zu zeitgenössischer Malerei, Foto- und Videokunst.

Europas Begegnungen mit fremden Kulturen sind vielfältig und von ambivalenten Interessen geprägt. Der Kunst kommt hierbei eine wichtige Rolle zu. Sie spiegelt und gestaltet die Vorstellung des Fremden, reflektiert die eigene kulturelle Identität durch Abgrenzung vom Anderen und verhandelt diese Positionen immer wieder neu. Mit über achtzig bedeutenden Werken beleuchtet die Ausstellung im Kurpfälzisches Museum Heidelberg die Konstruktion und Darstellung der Fremdheit in der europäischen Kunst. Sie spannt einen Bogen vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Wie blickt Europa um 1500 auf Amerika? Wie viel Fiktion steckt in den Darstellungen des Orients? Welche Rolle spielt die außereuropäische Kunst für die Expressionisten und welche Bedeutung hat die Hautfarbe in der Kunst? Exotische Illusionen – Die Expeditionen nach Afrika, Indien und vor allem Amerika eröffnen Europa um 1500 einen

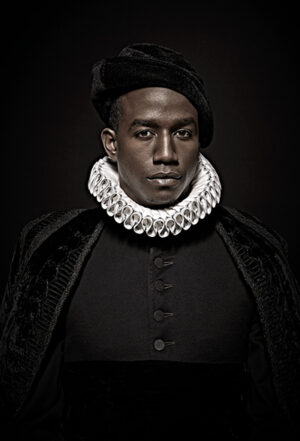

Die Serie „Historical Correction“ der US-amerikanischen Fotokünstlerin Maxine Helfman ist inspiriert von der flämischen Malerei. Sie hat die klassischen Meisterwerke aus einer zeitgenössischen Sichtweise neu interpretiert. Helfman spielt darin mit unseren tradierten Sehgewohnheiten - vor dem Hintergrund sich weltweit verändernder Bevölkerungszahlen. Gerade weil ihre Fotografien „erfundene Realitäten“ sind, so verweisen sie doch auf reale historische Ereignisse wie Kolonialismus, Diskriminierung, Zugehörigkeiten und Fremdsein. Frühere Definitionen von Status und Herkunft werden von ihr ebenso hinterfragt, wie das uns „gewohnte“ Erscheinungsbild von Menschen, Kulturen und Traditionen

neuen Blick auf die Welt. Durch den Buchdruck verbreiten sich die Reiseberichte schnell und weit, exotische Objekte werden zu begehrten Sammlerstücken. Es entstehen mitunter sensationelle Darstellungen der fernen Kontinente, deren vermeintlich unzivilisierte Völker darin auf das gelehrte Europa der Eroberer treffen – eine für Jahrhunderte prägende Bilderfindung. Der Orient erscheint in der westlichen Kunst lange Zeit als ebenso faszinierend wie bedrohlich. So ist er zur Zeit der „Türkenkriege“ Sinnbild für Barbarei, gleichzeitig wächst durch Diplomatie und Handel die Wertschätzung für seine Kultur. Orientalische Bildmotive und Erzeugnisse vermitteln sozialen Status und Lebensart, die dekorative „Türkenmode“ durchdringt im 18. Jahrhundert das Leben der Oberschicht.

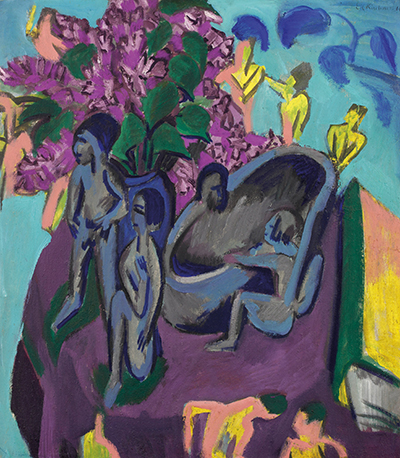

Später wird der Orient als altertümlicher Ort mit archaisch wirkenden Geschlechterrollen dargestellt. Darin spiegeln sich die imperialen Eroberungsfantasien des 19. Jahrhunderts. Die außereuropäische Kunst wird im frühen 20. Jahrhundert zur wichtigen Inspiration. Ihre scheinbare „Primitivität“ gilt als neues künstlerisches Ideal, das die kolonialistischen Vorstellungen der Zeit widerspiegelt. Auch die deutschen-Expressionisten nutzen diese Quelle zur künstlerischen Selbstdarstellung und entwerfen mit ihrer Hilfe ein idealisiertes Bild kultureller Ursprünglichkeit. Konstruktion des weißen Blicks – Der Kolonialismus prägte lange das Bild fremder Völker sowohl in Europa als auch in den USA. Dies fand auch seinen Niederschlag in den bildnerischen Darstellungen. Zentral für die künstlerische Inszenierung von Fremdheit war neben der Gestaltung von Kleidung vor allem die Hautfarbe, in der sich gesellschaftliche Hierarchien ausdrückten: Die vermeintliche Normalität weißer Haut in der früheren westlichen Welt verdeckte dabei oftmals eine Abwertung von dunkelhäutigen Menschen. Diese erhielten in der Kunst oftmals die Rolle der exotischen „Anderen“. Dieser „weiße Blick“ durchzieht unzählige Motive der europäischen Kunst aller Epochen. In der Ausstellung wird er kritisch hinterfragt und durch alternative künstlerische Perspektiven herausgefordert. Anhand von bedeutenden Werken, unter anderem von Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Jean-Étienne Liotard, Jean-Auguste-Dominique Ingres und Ernst Ludwig Kirchner, hinterfragt die Ausstellung europäische Bildtraditionen und Sichtweisen der letzten Jahrhunderte. Im Dialog mit Malerei, Foto- und Videokunst zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler wie Gülsün Karamustafa, Lisl Ponger und Yinka Shonibare zeigt die Ausstellung gleichzeitig, wie sich der Blick auf das Thema verändert hat. Auch eine Veranstaltungsreihe mit Gästen aus Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft nähert sich der Erfindung des Fremden aus unterschiedlichsten Blickwinkeln.

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) zählt zu den wichtigsten Vertreter des Expressionismus. Während seiner Karriere war Kirchner stark von verschiedenen Kunstströmungen und kulturellen Einflüssen geprägt, darunter auch der Fauvismus und die Kunst Afrikas. Wie viele Künstler seiner Zeit war er von den Exponaten der ethnologischen Museen fasziniert, die afrikanische Skulpturen und Masken zeigten. Diese Kunstwerke, die oft ein starkes, abstraktes Design aufwiesen, bereicherten Kirchners malerisches Vokabular. Er übernahm einige der stilistischen Elemente und integrierte sie in seine eigenen Werke, was seinen Bildern eine neue Dimension und Tiefe verlieh. Die afrikanische Kunst bot ihm die Möglichkeit, traditionelles europäisches Denken in Frage zu stellen und alternative Perspektiven zu entdecken.

19. Oktober 2024 bis 12. Januar 2025 im

Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Fon 06221 58-34020,

www.museum.heidelberg.de

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen